- SNSは会話のツールだけれどコミュニケーションのツールではない -

2023年2月9日'ひと'とITのコラム

総務省 令和4年版情報通信白書における「国内外におけるサービス・アプリケーションの動向」(※)によると、世界の主要SNSの月間アクティブユーザー数(2022年1月)では、Facebookが約29億人に達し、YouTubeやWhatsAppが続きそれぞれ20億人超であるそうです。SNSは、だれでも簡単に世界とつながることができる便利なツールですが、それ故に炎上ニュースも後を絶ちません。スマホの浸透により、ますますSNSの利用は増えていくと思われますが、使い方を間違えないようにしないといけません。

さて、今回のコラム、「SNSは会話のツールだけれどコミュニケーションのツールではない」について、皆さんはどうお考えになりますか?どうぞお楽しみください。

(コラム担当記)

2023年1月12日に自衛隊大規模接種会場(大手町)で5回目のワクチン接種をしました。オミクロン対応と言われているものです。今までの4回のワクチンとは異なる種類のせいなのか副反応が異なりました。コラムで何回も書いてきましたが、私は4回ともほとんど副反応の症状が出ず、本当に薬剤を注入されたのかという不安が常に頭を擡げてきました。副反応が強かった人には叱られそうですが、何か損をしたような気もしていました。今回の5回目、接種した日の夜就寝後に高熱時のような苦しさではないのですが、熱性のだるさと変な寝汗で何回も起きてしまいました。仕方がないので午前4時頃に腰痛用として持っていた鎮痛解熱剤を服用したところ、寝床に戻って即だるさが治まり、寝汗も全く出なくなり、翌朝までぐっすりと眠られました。オミクロン対応のワクチンを接種した何人かの知人に聞くと、オミクロン対応の方が副反応が重かったという人が多かったので、私も5回の中で最も副反応らしい症状を実感したのかもしれません。ちなみに私は全部モデルナ製でブランド統一しています(地元で接種を受けようとしたのですが、地元ではモデルナ製を打てる場所がなかったので大手町にしました)。1回目の接種が2021年6月1日でしたから約1年半で5回の薬漬け、この5月8日から感染症法の2類相当から5類への見直しが決まったようですが、マスクや予防接種との付き合いはまだまだ持続しそうです。

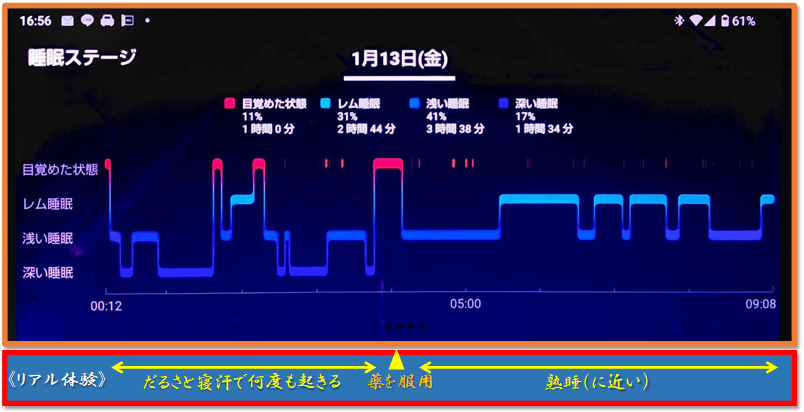

年末に人生初のスマートウォッチを購入しました。色々便利で面白いです。健康面でのアプリが充実していることもあり、1日の歩数や移動距離、階段を昇る階数などの目標がデフォルトでセットされているため、結構フォローが厳しいです。歩数は、1日単位での目標だけでなく1時間当たり250歩以上歩いた回数でのフォローだったり、「この時間帯であと10歩歩くと目標達成です!」のように常に意識させるためのフォローがバンバン出てきます。ただし、今のところ怒られることは無いので、ほとんどのフォローを無視していますが・・・ このスマートウォッチには、さまざまなセンサーが搭載されていて、脈拍などもリアルタイムに表示できます。機能的には血中酸素濃度などコロナ禍で注目されている数値も計測できるのですが、日本では認可等の問題で使えないようになっていました。自分の体なのに、67年の人生で初めて目の当たりにしたのが"睡眠中の状態"です。手首のセンサーだけですから、どれだけ正確に状態を把握できているのかは懐疑的でした。それまでは朝起きた後にデータで「あなたの睡眠状態はこうでした」なんて言われても、睡眠中の状況をリアルに把握できていないので、データの正しさを評価しようがありません。「睡眠の質」なる指標も表示されるのですが、自分では「結構よく寝た」と思った日も含め、ほとんどが"やや低い"ばかりだったので余計信用しようとは思えず、結局は「高いオモチャを買ってしまったかな」とさえ思ってしまう状況が続いていました。しかし、そんな気持ちを一変させたのが先ほど書いた5回目のワクチン接種した日です。睡眠状況を結構きっちり把握していることを実感しました。次の写真は、1月12日の夜・・・日付的には1月13日になりますが、この日の睡眠状態をビジュアル化してスマホに表示されたものです。

この日は0時就寝、9時過ぎに起床でしたが、前半に目覚めた状態が頻発しています。また"深い睡眠"状態も結構あり、落ち着かない睡眠状態となっています。ところが4時頃の少し長い"目覚めた状態"、この時に鎮痛解熱剤を服用しています。この後はまったく違った睡眠状態となっています。先ほど書いた「熱性のだるさと変な寝汗で何回も起きた」と鎮痛解熱剤服用後の「寝床に戻って即だるさが治まり、寝汗も全く出なくなり、翌朝までぐっすりと眠られました」、この記憶に残っていたリアルな睡眠状態と、スマートウォッチが計測したデータによる睡眠状態の"写像"がしっかり一致しています。これを見たときに思わずスマートウォッチに「高いオモチャを買ってしまったかな、と思ってごめんなさい。オモチャではなくきちんと真面目に仕事しているじゃないか!」と語りかけてしまいました。

このスマートウォッチ、私の日常生活で初めてのCPS(Cyber Physical System)です。カーナビゲーションなど特定の目的ではすでに使っていました。しかし、睡眠状態のような日常生活で当たり前だったことを見える化して客観的に見られるのは新鮮です。IoTが生活に新たな視点・視野を与えてくれています。先ほどの1月13日の睡眠状態は、以前ならば図の下の部分に追記した《リアル体験》の曖昧な感覚がすべてでした。この感覚を構成するさまざまな要素が見えることで、今までとは違った納得感や安心感をもらえます。ただし、今のところはそこまでで、この"データ"を使って新たな価値を得るための新たな行動などにつなげるのはこれからです(ただ、この部分で新たな価値は、詰まるところ"健康"という側面であり、そこに求められる新たな行動は今までなんとなく避けてきた健康増進につながる生活習慣改善であろうことが見えるので、ちょっと腰が重いのが本音です)。

最近、回転寿司チェーンのはま寿司を舞台とした「他人握りわさび乗せ」「おいしそうだったのでたべちゃいました。#人の注文 #はま寿司」なる動画が24時間で消えるInstagramの「ストーリー」機能を使って公開され、Twitterに転載されて一気に拡散しました。SNS上では多くの不快感を示すコメントが並び大炎上となり、多くのマスコミでも取り上げられています。「他人握りわさび乗せ」を投稿した人物は、はま寿司に名乗り出て「一度謝罪したい」と申し入れているそうですが、はま寿司はこの謝罪申し入れを拒否して警察に告発することを決めたようです。この2件は寿司屋の客と思われる人物による仕業ですが、多くの飲食店(業)を中心に従業員(アルバイトが多い)がSNSに不適切な投稿をして炎上する「バイトテロ」が以前から話題となり、炎上し、SNS上やマスコミで批判の的となって来ましたが、一向に無くなる気配はありません。

氷山の一角ですが、過去話題となったものをいくつか挙げてみました。これを書いている今日も回転寿司のスシローで、醤油差しの注ぎ口や湯飲み茶碗を舐める動画が投稿されました(この件も、当人と保護者が謝罪を申し出たのですが、スシローは被害届を取り下げないようです)。他にも書くだけで気分が悪くなるような例も多々あります。なぜこのようなことが起こるのか。専門家が色々分析や推測を出していますが、私はSNSなどの普及が人の本能の抑制を壊しているのではないかと感じています。

「バイトテロ」などの不適切な行為を行う人は、何のために非常識な行為を行うのか? 行った人に直接聞いたわけではありませんので想像でしかありませんが、物欲的な動機は感じられません。共通しているのは、動画や写真を撮っている人が居る、ということです。すなわち"観客"が存在しています。恐らく一人だけでは行為に及ばないでしょう。ということは、不適切な行為自体が楽しいのではなく、不適切な行為をしているところを観てもらうのが嬉しいわけです。とすると、「一人だけでは行為に及ばない」と書きましたが、これは昔の話ですね。ITが当たり前の時代となり簡単にSNS等を通じて"観客"に観てもらうことが出来るようになった現在は、行為の時点は一人ということも十分にあり得ます。いずれにせよ、「誰かに観てもらいたい」という欲求を満たすための行為と想像できます。ということは、『他の人の注文品を食べたいから横取りしたかった』、『他人の寿司にわさびを乗せたかったから乗せた』、『店の冷蔵庫に入りたかったから入った』ではなく、誰かに観てもらって(共感を込めて)笑ってもらえれば行為の内容は何でも良かった、たまたま目先でやれることがあったのでそれを行ったに過ぎないのかもしれません。そうするとそれぞれの行為の馬鹿さ加減を説いても意味が無く、そもそも「誰かに観てもらいたい」という欲求そのものに対して正しく向き合ってもらうことを説かなければならない気がします。「誰かに観てもらいたい」という感情は昔から目にするものです。特に小さな子供でよくある「目立ちたい」という願望の具現化に似ています。目立つことで他の人の関心を惹く、それを確実なものとするために普通ではやらないことをする。こういった行動は程度の違いはあれど多くの人が経験しているものだと思います。しかし、成長とともにそういった行動をしなくなるのがほとんどでしょう。このような行動、普通ではやらないことを行うわけですから、"普通"では図ることが出来ない"限界"も存在します。限界を超える行動はよく「羽目を外した行動」と言われます。「羽目を外す」は辞書的には

『調子にのって度をすごす。 「つい飲みすぎて―・す」 〔「はめ」は「はみ(馬銜)」の転で,「はみ」を外して馬を自由にする意からとも〕』(大辞林)とあります。「調子に乗る」状態は、確かに"限界"が見えなくなり際限なく突き進む様子で、多くの場合自分で止めることは難しいように感じます。常識やマナー、他の人の存在、周りの空気すべてが見えなくなっています。先ほどの辞書の用例にある「つい飲みすぎて―・す」すなわち飲酒による迷惑行為を思い起こせばよくわかります。飲酒の場面はアルコールの影響という原因がはっきりしています。しかし、頻発する「バイトテロ」等は飲酒が伴っているわけではありません。素面の状況で常識やマナー、他の人の存在、周りの空気が見えなくなっているわけで、アルコールに相当する何かしらの要因があるのではないかと推測できます。その可能性のひとつとして、そもそも人という動物が持つ「注目されたい」という本能が、SNSなどの普及で満たされやすくなってしまったことが思いつきます。SNSなどが手軽に利用できなければ、店の冷蔵庫に入って注目されたとしてもそこに居る数人だけの注目で、しかも日頃から仲が良い関係が多いので新鮮味はありません。すなわち昔は本能を満たしたくても簡単には満たせない、ある意味リアル環境(現実環境)だけの行動空間では抑止作用が機能していたと見ることが出来ます。しかし、SNSなどが当たり前のサイバー環境が使えるようになると、もともとはリアル環境(現実環境)でしかなかった狭い環境をスマホ一台で無限に拡げることが可能となりました。すなわち、自分を注目してくれる可能性がある人がその場の数人でしかなかったものが、数万人単位で増えるわけです。これは充分にアルコールに相当します。しかも、アルコールは20歳以上に限定することで羽目を外してもそこそこ抑制できるようにコントローしています。また、飲酒で羽目を外すとどうなるかが社会で認知されています(だからといって全員が学習できているわけではありませんが・・・)。しかしSNSなどは規制がありません。さらに便利なものとしか認識されず、ここで書いているような仮説や、第48回のコラム 『19万年と0.006万年の出会い』 で紹介した『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン著、新潮新書 ISBN978-4-10-610882-1)に書かれているような懸念(副作用)が広く社会で認知されているわけでもありません。野放し状態です。SNSなどを飲酒に関する法律のように規制することはナンセンスです。自己責任で使いこなせるように社会全体としての取り組みが求められます。その取り組みの最初が、「自己責任が生じる可能性があるもの」であることを認識することなのかもしれません。

ここまではSNSなどが人の本能である「羽目を外す」環境を作り、抑制し難くしている可能性について書きましたが、今回の騒ぎでもうひとつ感じたことは、学校などで残念ながら無くならない"いじめ"と同じ構造ではないかということです。そして、その構造がITの普及でとんでもないことになるのではないかとも危惧しています。

先ほどから書いているように、「羽目を外す」とは、簡単に言えば「調子に乗って度が過ぎる」ことです。子どもは本能的に調子に乗りがちです。しかし、成長とともに自分を適度に抑える術を学びます。ではどうやって学んできているのか?さまざまなものが複合していますが、代表的には ・親や先生から叱られる ・友達を泣かせてしまう ・友達から嫌われる など若干"痛い思い"によって限界を学んでいたように思います。しかし最近は叱られる場面や叱られ方の変化、友達とのコミュニケーションの変化など成長環境そのものが変わってきています。その結果「羽目を外さない限界」が学べなくなっているのではないでしょうか。「バイトテロ」のケースでも「注目されたい」欲求の実現の手段として行っている行為は、多くの場合「悪ふざけ」的なものが多いと思います。しかし、どれもその「悪ふざけ」の度が過ぎているように見えます。実はこの「度を過ぎた悪ふざけ」、残念ながらなかなか無くならない"いじめ"のニュースに触れるたびに感じていました。"いじめ"が起こると加害者から「いじめているつもりはなかった。遊びでふざけているだけだった」というような話が出てきます。この言い分は"いじめ"の認識を持っている加害者が言い訳的に話している可能性もありますが、加害者は本当にそう思っていたのではないかとも思えます。なぜか。確かに悪ふざけといじめの間には明確に"線引き"できる限界があります。その限界の手前でやめれば悪ふざけで済むものを、限界を超えてしまうことでいじめとなり被害者が苦しむことになるわけです。この"線引き"の"線"がわかるというのは、先ほど触れた「成長とともに自分を適度に抑える術を学ぶ」からです。しかし、この成長環境が変わり自分を抑える適度さ("線引き"の限界)がわからない子どもが増えているのではないか、こう考えると"いじめ"も「バイトテロ」も根に同じ構造が潜んでいるのではないかと思えてきます。ここにSNSなどが絡んでくると、 ・友達を泣かせてしまう ・友達から嫌われる などの学ぶ環境が変化している中で、さらに学ぶ機会が失われることにつながります。友達とのコミュニケーションで特に限界を学ぶための重要な要素は、相手の表情や仕草でしょう。会話での言葉とは裏腹な感情を表情から見出すことで限界を知ることが出来ます。SNSなどのツールは便利なコミュニケーションツールとも言われますが、実はコミュニケーションの一部の"会話"の要素しか担うことが出来ていないことをもっと認識する必要があります。確かに"会話"の要素だけを捉えれば、直接の会話と比べ、時間や距離の制約が小さくなる利便性はあります。しかし、コミュニケーションは会話だけでなく、表情や仕草などが大きな要素なので、SNSなどのツールはリアルなコミュニケーションと比べるとまったくその目的に達していない代物です。ということは、会話ではなくコミュニケーションから学んでいること、特に子ども時代の成長に資する部分は代替が無いまま機会が失われているのがSNSの普及を始めとするいまのIT社会なのです。これは怖いです。さらに子どもの成長だけではありません。リモートワークが当たり前となりました。会議や打合せの本質も変わったと認識しなければなりません。対面時代の会議や打合せは紛れもなくコミュニケーションでした。さらに業務中か否かは別としてさまざまな雑談や無駄話も立派なコミュニケーションでした。しかし、リモートでの打合せや会議は会話です。カメラオンで行ったとしても、細かな表情や仕草を認識することには限界があります。コミュニケーションが取れていたからスムーズに業務が進んだり、コミュニケーションを通じてさまざまな知識や視野を拡げて成長につなげることも可能でした。OJTですね。しかし、会話だけで得られることは業務を最低限で円滑に進捗させることぐらいです。

ITの浸透が、子ども時代にかかわらず人の成長の機会を失わさせていること、もしかすると「バイトテロ」や"いじめ"が起こる誘因となっていることなど、一つひとつの事象個別に分析・評価・対策を考えるだけでなく出来るだけ多くの事象を俯瞰して、未だ見えぬIT活用の副作用(副反応)を推測することが必要で、その役割はプロフェッショナルとしてのIT人財に課せられているのではないでしょうか。

さて、2月です。毎年騒いでいる確定申告が始まります。ただ、慣れてきたせいか今年はあまり憂鬱さを感じていません。この余裕がどんな結果となるか・・・次回のコラム(4月予定)の出だしの話題がこれで決まります。

技術士(電気・電子部門)

永倉正洋 技術士事務所 代表

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

1980年 日立製作所入社。

システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。

2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。

2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。

2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。

2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。

2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。

2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。

2020年 日立アカデミーを退社。

永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。

お問い合わせ