- 自転車と持続的に共存するための社会意識変容 -

2025年10月9日‘ひと’とITのコラム

今回のコラムは"クイズ"から・・・

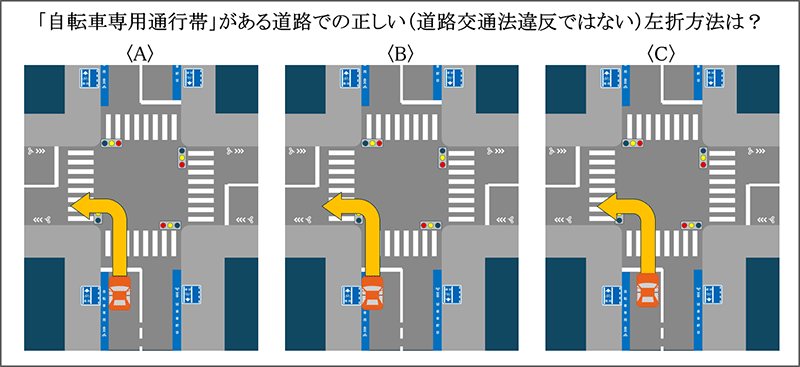

次の図、あなたがちょっと派手な色の自動車を運転中、交差点で左折するために赤信号で停止しているところです。走ってきた道路には“標識”と“標示”で示された「自転車専用通行帯(自転車レーン)」が設置されています。この「自転車専用通行帯」がある道路での正しい(道路交通法違反ではない)左折方法は〈A〉〈B〉〈C〉のどれでしょうか?

では答え合わせです。道路交通法では左折の方法をどのように定めているのでしょうか?

『車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない(道路交通法(左折又は右折)第34条)。』とあります。この条文を踏まえると、〈C〉は「できる限り道路の左側端」に寄っていないので道路交通法違反となります。これは巷で「左折時の膨らみ運転」や「左折時のあおりハンドル」として違反だけでなく事故の危険が高まるとして指摘されている運転にもつながります。残り〈A〉〈B〉の違いは、条文の『できる限り道路の左側端に沿つて』の「左側端」がどこかということになります。道路の左側端にある「自転車専用通行帯」、自転車“専用”なので自動車が入るのは違反のように感じてしまいます。しかし、自動車前提の車線として考えると狭いのですが、法令的には「自転車専用通行帯」もひとつの立派な車線です。車線であれば、道路の左側端に「バス専用レーン」が設置されているケースと同じ状況となります。「バス専用レーン」がある交差点等で左折するときには、バス“専用”であってもこの車線に入って左折しますよね? 「自転車専用通行帯」も同じです。すなわち正しい(違反ではない)左折方法は〈B〉となり〈A〉は違反となります。

しかし、いろいろな調査を見ると、ほとんどの人が〈A〉が正解と考えている結果が出ていますし、実際に運転しているときも圧倒的に多数派は〈A〉、〈B〉で運転しているのは私ぐらいなので、こちらが法令的に正しいのに何か周りの目線をきつく感じてしまいます。

この目線の厳しさ、特に自転車に乗っている人から感じます。これが、いまネットなどで話題となっている「左折時のビタ寄せ運転は迷惑!」問題です。

この目線の厳しさ、特に自転車に乗っている人から感じます。これが、いまネットなどで話題となっている「左折時のビタ寄せ運転は迷惑!」問題です。

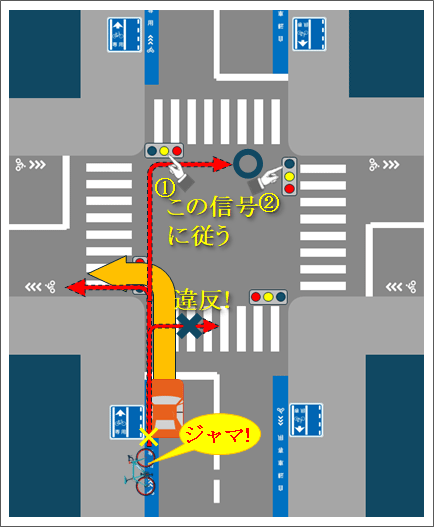

数年前「自転車は車道を走るのが原則」と突然言われ、仕方なく車道、しかも「自転車専用通行帯」を走っているのに自動車が行く手を塞いでいて先に行かせない。ジャマだ!ということですね。このジャマという感覚、自転車の行く手を自動車に塞がれていたら、その自動車の後ろに並べば良いことです。自動車同士であれば当たり前のことです。しかし、「自転車は自動車と違って信号が赤でも右左折できる」との認識の人が多く、自動車と一緒に信号を待たされ先に行けないことが、ジャマされたという気持ちにつながるようです。

でもそれって 信号無視であり 交差点右折方法違反なんですけれど・・・。

先日テレビで警察官による「自転車の一時停止違反の取り締まり」の密着番組が放映されていました。私も自動車の運転中、一時停止の“標識“と”標示”があっても全く無視して優先道路側に飛び出してくる自転車の多さを日頃から感じていましたが、この番組でも一時停止を無視する自転車の何と多いことか。この取り締まりでは啓蒙の目的もあり、一時停止のある交差点の手前で警官が自転車一台一台に一時停止の履行を促していたのですが、それでも無視する自転車が多いのには驚きました。無視した自転車は交差点の先で別の警官が止めて指導もしくは警告をするのですが、「一時停止は自動車だけではないの!」と逆ギレ気味に言い放つ人が複数いたのにはちょっと引きました。こんな感覚なので、「指定場所一時不停止等」というりっぱな法令違反なのに、その重みを理解していない人が多く、警官の赤切符による“刑事手続”の途中にもかかわらず「時間がないから」、「急いでいるから」といった理由で立ち去ろうとする人も散見されました(そのまま立ち去ると逮捕される可能性がありますが、たかが自転車という認識なのかもしれません)。

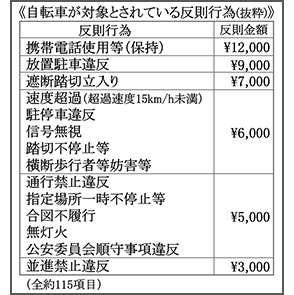

さて、ここまで触れた“自転車使いの無法状態”とも言える実情も踏まえ、自転車の一定の交通違反に「交通反則通告制度」を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行されます。自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。「交通反則通告制度」は、自動車の運転をされている人はお馴染みの「青切符」制度のことです。自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法ですが、自転車には導入されていませんでした。今回の対象は16歳以上の自転車の交通違反者で、対象となる違反(反則)行為は約115項目となります。

これまでは自転車の交通違反で検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになります。その結果、有罪(罰金刑もしくは拘禁刑)となると、いわゆる「前科」がつくことになります。これに対し、交通反則通告制度に基づいて交付される交通反則告知書(青切符)は、比較的軽微な交通違反に対して反則金を納付することで違反処理を終わらせる制度です。

対象となる軽微な交通違反の一部を右表に紹介します。「携帯電話使用等(保持)」の反則金は¥12,000で最も高額ですが、これとは別に「携帯電話使用等(交通の危機)」という実際に事故った場合や危険度が高いと判断されたときには赤切符となり、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という刑事罰となります。さらに先ほど触れた一時停止違反(「指定場所一時不停止等」)は¥5,000、最近特に注意喚起されている傘差し運転・イヤホン使用(「公安委員会順守事項違反」)も¥5,000です。自転車でも「放置駐車違反」があり¥9,000と結構高額です。これは一時期ニュースとなった駅前などに放置された自転車の抑制なども考慮しているのでしょう。

対象となる軽微な交通違反の一部を右表に紹介します。「携帯電話使用等(保持)」の反則金は¥12,000で最も高額ですが、これとは別に「携帯電話使用等(交通の危機)」という実際に事故った場合や危険度が高いと判断されたときには赤切符となり、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という刑事罰となります。さらに先ほど触れた一時停止違反(「指定場所一時不停止等」)は¥5,000、最近特に注意喚起されている傘差し運転・イヤホン使用(「公安委員会順守事項違反」)も¥5,000です。自転車でも「放置駐車違反」があり¥9,000と結構高額です。これは一時期ニュースとなった駅前などに放置された自転車の抑制なども考慮しているのでしょう。

「合図不履行」の¥5,000、これ何かわかりますか? 多くの人が小学校などで習ったと思いますが、右左折や停止前に出す腕を挙げて知らせる合図、これをしなかったという違反です。これ、サイクリングを楽しんでいる人がやっているのは結構頻繁に見ますが、街中で見ることは希です・・・が法令ではやることが定められています。

元々の赤切符での刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことや、検察に送致されても不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。いわゆる「ザル法化」ですね。このため実効性ある法整備と執行により自転車に関わる意識変容、行動変容を通じて事故の減少につなげることを目論でいます。すなわち、自転車を使っている人から見ると、「刑事罰一辺倒であった違反に対する処罰は軽くなる」けれど「反則金という手軽な違反処理により捕まりやすくなる」という変化が起きることとなります。ま、いずれにせよ、「交通違反せずに自転車を運転しましょう」ということなのですが・・・

さて、公道を走行できるのに運転免許は必要ない自転車・・・そもそもみなさんは自転車って何だと思っていますか?

私は子どもの頃は三輪車(という遊具)で遊び、少し大きくなると補助輪付きの子供用自転車を経て補助輪を外した自転車を乗りこなすことで行動範囲が拡がっていきました。この行動範囲が拡がること=公道を走り回るということです。しかし、道路交通法を学んだ記憶はありません。すなわち私にとって自転車は遊具の延長感が結構強いです。先述のテレビ番組を見ても、多くの人が遊具とまではいかないまでも「歩行を便利にする道具」的な感覚を持っているのではないでしょうか。自転車の“起点”が車両なのか歩行なのか? 警察庁や自治体は「自転車も車両の仲間」という意識を持ってもらうための取り組みを進めています。日頃から自動車等の運転をしていて道路交通法に触れている人は、この意識変容で効果を期待できます。自転車を運転するときに、その知識を持ってくれば良いだけです。しかし、日頃自動車等の運転をしていない人や、そもそも運転免許を取得していない人はちょっとやっかいです。「自転車も車両の仲間」という意識を持ったとしても道路交通法そのものを識らないので、その“学び”が必要となります。先ほどのテレビ番組でも「標識や法律は誰が教えてくれるの!?」と警察官に食ってかかる人もいました。気持ちはわかります。しかし、いまネットで「自転車の青切符導入」などの検索をかけると、自治体や警察庁、保険会社などが提供しているさまざまな啓蒙情報を見ることが出来ます。自転車の利用者が「公道を走るための免許は必要ないけれど、最低限の道路交通法を学ぶことは自転車利用者の「義務」である」という意識を持ってもらえれば、その「義務」を果たすための機会は提供されているということです。ちなみに情報発信している組織の多くが、令和7年9月付で警察庁が発行した『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】』(https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf)を引用しています。自転車を利用されている方は、ぜひ一読を!

日本の法律で『車両』とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定義されています。では『軽車両』はというと、「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」とされています。さらに『自動車』は「原動機で動く車両」と定義されています。つまり自動車運転免許は、自動車および原動機付自転車の公道での運転を特別に認める許可証ということになり、「原動機」がある乗り物で公道を走る場合に必要となる「国家資格」となります。無免許運転は法定刑として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる重罪です。しかし、軽車両は自転車を始めとして「原動機」に依らない乗り物です。だから免許を必要とされなかったのですが、ここに大きな落とし穴がありました。いま自転車が抱えている問題は、「原動機の有無」ではなく「公道を走るか否か」です。日本で全国大の運転免許制度が導入されたのは1919年(大正8年)です。技術の進歩の過程で、「原動機」の扱いに目が向いていたのも仕方ないと思いますが、原動機があろうと無かろうと公道に車両が溢れる未来を予測して、「自動車運転免許制度」ではなく「車両運転免許制度」にしなかったことが、“自転車との共存が難しくなった時代”を創り出したのかもしれません。

令和8年4月1日は、ある意味「社会システムの進化」の大きな実験なんだと思っています。すでに「歩行を便利にする道具」としての意識が深く浸透している状況で、国民の意識を変え、行動を変えることが可能なのか? 今回は「自転車の安全性を高めて持続的に自転車との共存をめざす」という「社会システムの進化」ですが、これから起こる「社会システムの進化」は、多くの場面で物理的に見えにくく、技術の進化優先で社会に浸透してきてしまったITとデジタル絡みのものが増えていくことは容易に想像できます。マイナンバーカードを取り巻くさまざまな(健康保険証や運転免許証がすでに始まりましたが)進化は、多くの国民に根付いた意識そのものを変容していくことが求められるものです。また、この10月1日から施行されている愛知県豊明市の「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」。この条例では「余剰時間における電話や生活に必要な機能以外でのスマートフォンなどの使用について、1日あたり2時間以内を目安とする」としていますが、「生活に必要な機能」は人によって全く異なりますから、見えにくいスマホ活用の意識そのものにも目を向けざるを得ません。

今回の実験、自転車という物理的に分かり易い題材だからこそ、いろいろな観点で参考となる事象を捕まえることも出来そうです。これからの時代、一見関係なさそうな事柄にも関心を寄せて、利用できそうなものはトコトン利用しながら貪欲に新たな気づきを得たいものです。

ちなみに、青切符の内容に不満がある場合は、青切符ではなく赤切符にしてもらい、刑事手続を願い出ることも出来ます。では青切符をもらったのに理由なく期限までに反則金の納付を行わなかったらどうなるのか? まずは何回か督促状が届きます。それでも納付しないと・・・ある日突然(特に出勤前の朝早い時間が多いようです。しかも違反日から数年後という場合もあるようです)捜査員が玄関のインターホンを鳴らします。そこで慌てて払うと言っても時すでに遅し。捜査員は逮捕状を持って来るのでその場で逮捕され、所定の施設に連れて行かれ、自分の意志とは関係なく刑事手続処理の対象となります。留置場に入れられることはないようですが、逮捕歴が残ることとなります。もし青切符をもらってしまって違反内容に不服(捕まったことの運の悪さ的な不服は除きます)が無いのであれば、できるだけ早くお近くの銀行・信用金庫・郵便局へ!

(と言うか・・・交通違反をしないようにしましょう!・・・が正しい呼び掛けでした (>_<))

〔本コラムは偶数月の10日頃更新しています。〕

技術士(電気・電子部門)

永倉正洋 技術士事務所 代表

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

1980年 日立製作所入社。 システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。

2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。

2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。

2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。

2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。

2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。

2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。

2020年 日立アカデミーを退社。

永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。

お問い合わせ