- "接続"を保証する仕組み -

2025年4月10日'ひと'とITのコラム

今年の青色申告・確定申告・消費税申告は、無事に2月中にe-Taxで提出しました。巷ではマイナンバーカードの有効性への疑義もまだまだ聞かれますが、少なくとも私はマイナンバーカードの恩恵を実感しています。

申告を終えた2日後、突然使っているパソコンの画面が表示しなくなって使えなくなりました。申告前でなかったことは不幸中の幸いでしたが、やはり困ります。修理しました。約30年前から私は自宅で使うパソコンは自作してきています。なので、今回の修理もパソコンそのものを取り替えるのではなく、壊れたパーツのみを取り替えれば済みます。パーツさえ手に入れられれば短時間で修理を終えることも可能です。今回壊れたのはグラボ(グラフィックボード)と呼ばれるものです。パソコンの要であるCPU(Central Processing Unit)で処理した画像などを画面へ描写するために使われる画像処理機能を担っているパーツで、その中核はGPU(Graphics Processing Unit)と呼ばれる部品です。このグラボ、価格がめちゃくちゃ高くなっていました。理由は二つ。まだ記憶に新しい「半導体不足の煽り」と「AIの普及」なのですが、理由は異なりますが結局「GPUの品不足」ということです。「AIの普及」がなぜ「私の懐を痛めた」のか? AI特にディープラーニングは、同じような計算を高速で繰り返す並列処理が適しています。画像処理も並列処理が基本です。このためGPUはCPUほど複雑で多様な処理は出来ませんが、並列処理を得意としているので白羽の矢が立ったということです。AIに限らず言語処理や音声処理など並列処理が有効な分野は多岐にわたるため、最近は並列処理主体の計算能力を幅広く活かせるためのGPGPU(General Purpose Computing on GPU)と呼ばれ処理装置の開発も進んでいます。

さて、高額品であるグラボを購入するにあたっては、当然ながら複数のメーカーのグラボを慎重に品定めをして選びました。では、なぜ私は複数のメーカーの製品から選択できたのでしょうか? どのメーカーのグラボも、私が使ってきている「CPU・メモリー・ストレージ・グラボなど様々なパーツを接続する土台となる基盤であるマザーボード」と接続出来ることが保証されているからです。まぁ当たり前のことなのですが、ではマザーボードとの"接続"の保証は何によって担保されているのでしょうか? 今回の場合は「PCI Express 5.0」という「規格」によって担保されています。「PCI Express」はPeripheral Component Interconnect-Expressの略称で、日本語訳すると「周辺機器相互接続エクスプレス」となります。グラボやLANカードなど高速なデータ転送を必要とする周辺機器を接続するための拡張バスや拡張スロットの接続規格です。ちなみに「5.0」は世代と転送速度を表しています。2019年に発表された「PCI Express 5.0」は、2003年に発表された第1世代に当たる「PCI Express 1.0」の16倍の転送速度になっていて、さらに「PCI Express 6.0」では「PCI Express 5.0」の2倍の転送速度となり高速化が進んでいます。ここまで「グラボの接続」だけでかなりの文字数を使ってしまったので一つひとつ触れられませんが、パソコンでは他にも「マザーボードの形状」、「メモリーの形状や接続規格」「高速ストレージの形状や接続規格」「電源の形状やコネクタの規格」「映像出力の規格」「USBの規格」「オーディオ系の規格」・・・等々が盛りだくさんです。これらの規格がパーツの"接続"を保証してくれているから、「自作パソコン」という領域が成り立っています。

ところで、みなさんは日常生活で頻繁に使っている「JIS C8303:2007」ってご存じですか? 『家庭用および類似の一般用途のプラグおよびコンセント』の規格です。電源コンセントですね。日頃当たり前にコンセントの抜き差しが行えているのはこの規格があるからです。コンセントの形状は、今のところグローバル統一とはなっていません。それぞれ自国の規格を定めています。国を跨いで移動する際は面倒なのですが、これだけ電気が普及してしまっていることを鑑みると、この先も海外に行くときにその国のコンセント形状を調べて変換ツールを準備する手間はなくならないでしょう。

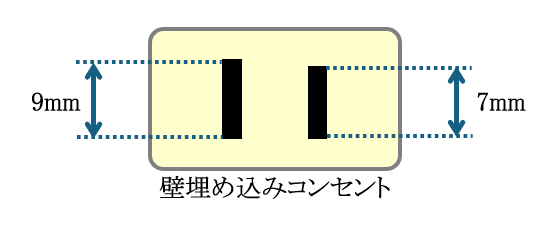

ちなみに、壁に埋め込まれているコンセント、左右で長さが違うことはご存じでしたか?

右側の長さが7mmなのに対し、左側は9mmとなっています。これは長い方(左側)が接地側であることを表していて、逆に接続しないように電気用品安全法で定められています。とは言っても日頃意識することはありませんよね? 今はほとんどの電気機器で逆に差しても大丈夫なように対応しているので心配ないのですが、過去はこれが原因で結構事故が起きていたようです(蛇足ですが、日本の東と西で異なる周波数への対応を意識しなくて済むようになったのも、電気機器側の対応のお陰ですね)。しかし、今も一部の制御回路が内蔵された大電流機器(オイルヒーター等)は、逆に差し込むと事故につながることもあるようなので注意が必要です。たまに差し込む側(プラグ)の左右の幅が異なる機器がありますが、その場合はしっかり長さ(幅)を合わせることが必要です(逆だと差し込めませんが・・・)。

右側の長さが7mmなのに対し、左側は9mmとなっています。これは長い方(左側)が接地側であることを表していて、逆に接続しないように電気用品安全法で定められています。とは言っても日頃意識することはありませんよね? 今はほとんどの電気機器で逆に差しても大丈夫なように対応しているので心配ないのですが、過去はこれが原因で結構事故が起きていたようです(蛇足ですが、日本の東と西で異なる周波数への対応を意識しなくて済むようになったのも、電気機器側の対応のお陰ですね)。しかし、今も一部の制御回路が内蔵された大電流機器(オイルヒーター等)は、逆に差し込むと事故につながることもあるようなので注意が必要です。たまに差し込む側(プラグ)の左右の幅が異なる機器がありますが、その場合はしっかり長さ(幅)を合わせることが必要です(逆だと差し込めませんが・・・)。

さて、グラボのケースとコンセントのケース、共に意識せずにつなぐことが出来るのは、"接続"を保証する仕組みが整備されているからです。つまり"接続"というのは決して簡単なことではないということです。"接続"は、コンセントのように目に見えるものばかりではありません。例えば、インターネットも"接続"のための仕組みです。Wi-Fiもそうですね。製造工場で作られた製品が、流通網を通じてみなさんの手元に届くのも"接続"です。企業などの組織を超えて、国を超えて"接続"する。特にITの進化・浸透で"接続"し易くなっている面もあります。しかし組織や国が違えば使っている技術や基準は異なります。では、"接続"を保証する仕組みの中核は何か? これが規格の存在と言っても過言ではないでしょう。

規格というと何を思い浮かべますか? 多くの人がISO、JISという言葉なのではないでしょうか? ちなみに非常口のマークやクレジットカードのサイズ、ネジもそれぞれISO 7010、ISO/IEC 7810、ISO 68としてISO規格で定められています。ISOは国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称で、1947年に設立されスイスのジュネーブに本部を置くNPO/NGOです。168カ国が加盟し日本からは日本産業標準調査会(JISC:Japanese Industrial Standards Committee)が加盟しています。すなわちISOは規格そのものではなく、規格を制定する組織の名称です。これに対し、JISは日本産業規格(Japanese Industrial Standards)」と呼ばれる日本国内の規格で、JISが規格そのものです(また蛇足です。JISというと「日本工業規格」と覚えている人も多いと思います。JISの"I"は"Industrial"の略でもわかるように、元々は日本工業規格で"もの"が対象の規格でした。しかし、サービス業の拡大など日本の産業構造の変化を踏まえ、2019年7月にそれまでの工業標準化法という法律を産業標準化法に、規格名を日本産業規格 (JIS)に変更して、サービス分野の規格も定められるように変更されました)。

ISOの活動のきっかけは、国際航空の発展と聞いたことがあります。元々海を渡る手段は船舶だけでした。当時造船で使われる部品は、それぞれの国で使われている規格に則ったものです。機械ですから航海先の国で故障を直さなければならないことも起きますが、国が違えば規格も異なることから、現地で調達しても規格が合わずに使えません。ところが、船の場合は、多くの荷物を積むことが可能ですから、修理に必要な部品なども積んでおくことが出来ます。しかし、航空機の場合、船ほどは積載出来ませんから、必要な部品を積んで飛ぶことができず、現地で調達するしかありません。ここに国を超えた規格の必要性が生じたことから、ISOの活動が始まったということです。これもある意味"接続"を保証する仕組みと言えるでしょう。

ISOが策定する規格は、元々ネジに代表されるように「もの規格」が対象でした。しかし、よく耳にする品質マネジメントシステム(ISO 9001)や環境マネジメントシステム(ISO 14001)などに代表される「マネジメントシステム規格」が増えてきています。これらマネジメントシステム規格を活用する側のメリットは何でしょうか? 規格に則ってマネジメントを行うことで「適性の担保」「課題や問題点の早期摘出」「継続的な改善」などの効果が期待できると言われています。さらに「認証」を受けることで、ステークホルダーに信頼の"担保"を提示することが出来ます。これが取引の円滑化や投資の誘導などを促すことにつながります。これもステークホルダーとの"接続"の保証と言えそうです。

さて、働き方が変わってきていると言われています。ここでの働き方は、日々の働き方ではなく生涯を通しての働き方です。端的に言えば転職することの意味合い(目的)が変わってきているということです。日本は基本的に"就職"ではなく"就社"が当たり前でした。終身雇用ですね。これはこれで良い面もたくさんあったように感じますが、それは企業経営が終身雇用を前提として組み立てられていたことと、終身雇用を「良し(当然)」とした社会通念があったことが大きく影響しています。つまり終身雇用という"事象"だけで評価するのではなく、企業経営・社会通念も包含してひとつの"システム"として捉えて評価することが重要なんだと思います。現在の変化は、社会通念の部分が先行したように感じます。ここでは説明は省きますが、私は「ワークライフバランスの取組み」と「ボランティアの浸透」がきっかけではないかと思っています。特に、まだ就職していない学生時代に、自分のライフスタイルを就職と切り離して考える気運が高まり、就職して数年で転職する例が増えたことも相俟って、社会として「転職もあり」という通念が生まれたのではないでしょうか。すると、少子化による「売り手市場の形成」なども重なり、企業経営側も変わらざるを得なくなるスパイラルが、特にここ数年で明確になってきたように感じます。昭和の時代、社会通念はなかなか変わらないものでしたが、社会通念が経営スタイルを変える時代が来ています。これもネットによる急速な情報拡散が創り出した"時代"なのでしょう。

いずれにせよ、アメリカなどでは当たり前の"転職"が、日本でも当たり前になることは明々白々です。"転職"は雇う側、雇われる側それぞれで"接続"と見ることが出来ます。雇う側はビジネスの継続・拡大の観点から、人財の入替により既存の組織に新しい"要素(可能性)"を"接続"することになります。雇われる側は、複数の会社・組織での経験を人生の中で"接続"して、自分が成長し価値を高めていくことになります(価値が高まれば、"接続"の可能性はどんどん高まります)。ということは、双方とも"接続"を保証する仕組みが欲しくなります。IT人財の育成に多くの企業が活用しているITSS(IT Skill Standard/ITスキル標準)、IT人財育成を効果的に進めるためにロールモデルとなるキャリアパスを明らかにして、身に付けるべきスキルを定義することを狙いとしています。このITSSの特徴は企業の枠に囚われないことです。会社・組織が異なっていても"共通のものさし"として機能します。転職する際に「前職ではこのようなスキルを身につけました」と言ったところで、それが新しい会社・組織でどの程度のスキルレベルなのかはわかりません。会社の個別事情を除いて"共通のものさし"で説明できれば、雇う側、雇われる側も"接続"の保証を得やすくなります。

ITSSに限らず日本では多くの資格や認定制度があります。今までは資格や認定を取得しても、会社・組織の中にいる間はあまり重視されてこなかったのも事実です。多くの会社・組織が自社従業員向けの資格や認定制度を独自に策定・運用していましたが、会社・組織を超えた"接続"の保証にはなりません。これからは日本でも欧米のように資格や認証の価値が高まり、自分のスキルや特徴、強みなどを客観的に見ることが出来て、真に自分のやりたいことを見つけて"接続"していける時代となるのでしょう。羨ましい限りです。

みなさんも使っているUSB。USB 3.1 Gen1、USB 3.1 Gen1×1、USB 3.1 Gen2、USB 3.2 Gen1・・・複雑怪奇ですね。これは新しい規格が登場するたびにそれ以前の規格名が変更されたり、同じ規格なのに違う呼び名にしたことなどが原因です。最近は、速度を主体としたマーティング表示で統一されるようです。技術の進化の副反応なので、慣れるしかないですね。ちなみに、USB 3.0の端子にType-Aのケーブルを"接続"する際、ゆっくり差し込んだ場合や、奥までしっかり差し込んでいない場合は、USB 2.0と認識されてしまい、せっかくのUSB 3.0の恩恵は受けられません。なぜか? 規格がそうなっているからです。ご注意を!

〔本コラムは偶数月の10日頃更新しています。〕

技術士(電気・電子部門)

永倉正洋 技術士事務所 代表

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

1980年 日立製作所入社。 システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。

2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。

2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。

2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。

2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。

2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。

2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。

2020年 日立アカデミーを退社。

永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。

お問い合わせ