- 最近のニュースから -

2022年12月5日'ひと'とITのコラム

2022年も残すところ1か月となりました。今年を思い起こすと、さまざまなニュースがありました。今回のコラムは、デジタルの進化と浸透が"量"の拡大を引き起こしている話から始まります。今年最後のコラムをお楽しみください。

(コラム担当記)

今回は、最近のニュースで気になったことを、つれづれに書いてみます。

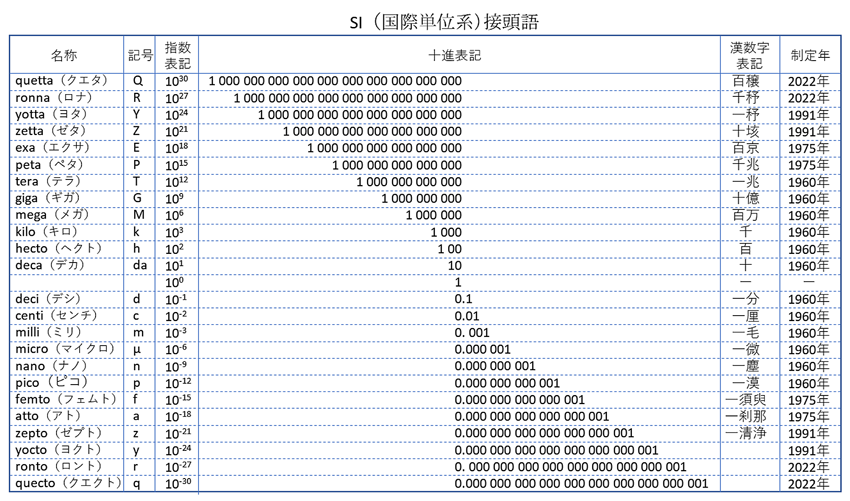

先日、フランスで開催された国際度量衡総会で、「SI(国際単位系)接頭語」に4つの"数の桁表記"が31年ぶりに追加されました。

「SI(国際単位系) 接頭語」とは、『大きな量あるいは小さな量を端的に記述するために、10のべき乗を表し、SI単位と共に用いられるもの(産総研)』で、ミリ、センチ、キロ、マイクロ、テラなど身近で使われている言葉です。これまでは、1024(ヨタ)から10-24(ヨクト)の範囲のものが認められていましたが、昨今のデジタル情報量の急激な増加などを踏まえ、1027(ロナ)、1030(クエタ)、10-27(ロント)、10-30(クエクト)の4つが追加され、1030から10-30の範囲に拡大されました。これは当たり前ですが、10進表示のように"0"を沢山書かなくてもよくなる「接頭語」の種類・範囲が増えただけで、"量"そのものが増えたわけではありません。ただ、『大きな量あるいは小さな量を端的に記述する』という利便性の向上を鑑みると、意識せざるを得ない大きな量・小さな量の範囲が拡がったということなので、一般人にとっては実感的に"量"が増えたということなのでしょう。日常生活ではキロ、メガ、ギガ、センチ、ミリ、マイクロ、ナノ辺りがよく使われて耳馴染みでしょう。コンピュータの世界では最近ペタが当たり前になってきています。私は子供の頃真空管ラジオを組み立てていたので、ピコもコンデンサーの容量を示す量「pF(ピコファラッド)」として馴染みがありました。今回の追加は31年ぶりで、1991年に1021(ゼタ)、1024(ヨタ)、10-21(セプト)、10-24(ヨクト)が追加されて以来です。その前が1975年なので、多分1991年の追加はICTの飛躍的な進化と普及が背景にあったと推測できます。ところで、以前のコラム【第20回 我々はいくつの"名前"を持っているのか?―複雑さを増す識別子―】で書きましたが、IPv4によるインターネットのIPアドレス枯渇の懸念からIPv6が提唱され、1998年12月に仕様がほぼ確定し、1999年7月からアドレスの割り振りが開始されました。IPv4では使用可能なIPアドレスは約232(4.3×109(1G)=約43億)個でしたが、IPv6では約 2128(3.4×1038 (1000 000 000 Q) =約340澗)個使用可能となりました。3.4×1038ということは、この時点で1991年に追加した102424(ヨタ)を超えています。今回追加のクエタでも書きにくい量です。IPv4アドレスが不足する研究を受けた調査は1991年7月に開始されていたので、「SI(国際単位系)接頭語」の追加の議論で1024(ヨタ)に止まったのかは気になります。

1991年と同様に、今回の追加もデジタルデータ量の増加が背景にあると言われています。米国IDCは2010年に約1ゼタバイトだった世界に存在するデジタルデータ量が、2025年には約1750ゼタバイト(1.75ヨタバイト)になると予測を出しています。1991年に追加された接頭語を使い切るということです。ICTの進化・浸透が量の概念も拡大させていると言えます。すると追加された接頭語により従来よりも大きい方・小さい方それぞれで106、すなわち1012の範囲で常用する量が増えるわけですが、「人はこのデータの拡大についていけるのか?」との疑問も湧きます。1750ゼタバイト(1.75ヨタバイト)という絶対量で見るととてつもなく大きいのですが、その多くはIoTやデジタルツインなどにみられるように、フィジカル世界のデータをサイバーに取り込むことで発生しています。すなわち、多くのデータはフィジカルの世界で生まれたものです。人が生活や仕事を通じて活動している中で、顕在・潜在問わず"触れている"ものです。データ駆動型の社会では、人がデータとしてほとんど意識していない潜在的なデータを見える化したり、その場で消えてしまう顕在化しているデータを蓄積して、フィジカル世界では解決できなかった課題の解決など、革新的な価値を創出しようとしています。実は人という生き物は、すでに多くの量のデータと触れながら進化してきているのではないでしょうか。以前にも触れましたが、味覚センサーが進化しています。味覚をデータ化して今まではわからなかった味覚(を感じる)メカニズムも解明されようとしています。その過程で多くのデータが取得されて蓄積されています。しかし、元々人は味覚を普通に"処理"しています。口及び舌、さらには鼻、目、耳から入力される食べ物に関する膨大なデータを脳が処理することで、味覚を測定し、最終的には美味しい・不味いなどの感情に置換しています。この過程では、最新の味覚センサーなどのデジタルで取得しているデータの何倍ものアナログのデータを使っています。音楽のフィールドを見てもわかるように、アナログの方がデータ量は大きくなります。今サイバーの世界に取り込みつつあるデータは基本デジタル主体なので、デジタルツインなどによるフィジカル世界の再現性は、言わばフィジカル世界というレコードのアナログデータを、原音の質を落とさないようにデータ圧縮をしてCDというサーバー世界に落とし込んでいるようなものに見えます。この時に大切なのは、人はレコード側にいると言うことです。もしかすると人は気付かないだけで、すでにクエタを超えるデータ量を扱っているのかもしれません。人が適度に"忘れる"、"思い出せない"というのもクエタを超えるデータと付き合う"武器"に思えてきます。このような見方をしてみると、データ氾濫の時代と言われる時代の新しい泳ぎ方が見えてくるのかもしれません。

「SI(国際単位系)接頭語」は、日頃馴染みのあるデカ(da)〈←これはあまり使われない〉、ヘクト(h)、キロ(k)、デシ(d)、センチ(c)、ミリ(m)を除き、大きい量の接頭語の名称は「a」で終わり、小さい量の接頭語の名称は「o」で終わります、また、接頭語の記号は大きい量は大文字、小さい量は小文字と決められています。この接頭語はどんな場合でも使えるかというと必ずしもそうではありません。日本では法定計量単位のうちSI接頭語を付けることができない単位というのもあります。例えば、質量、時間、角度、電磁波の減衰量・音圧レベル・振動加速度レベル、圧力、濃度などの単位の直前にはSI接頭語を付けることができないことが計量法などの法令で定められています。

冒頭に掲示した「SI(国際単位系)接頭語」の表に、「漢数字表記」も載せてみました。 一、十、百、千、万、億、兆 辺りは生活の中でも馴染みがあります。小さい方の分、厘、毛 は野球の世界ではお馴染みです。最近はスーパーコンピュータとして 京 は広く知られるようになりました。それ以外はあまり知られていない、というより必要ない表記といえます。しかし、普段使っているか否かではなく、元々それが存在していることに目を向けることも大切です。先述したフィジカル世界ではそれだけの量を数える対象が存在していて、人がそれらに触れてきたという証だからです。そもそも日本で存在する"数の単位"にはどのようなものがあるのでしょうか?

10進法との対比は、特に《大数》で時代や地域によって異なる解釈もあります。例えば【不可思議〈ふかしぎ〉】は(1080)、【無量大数〈無量大数〉】は(1088)という解釈もあるようです。いずれもお経に出てくるような言葉ですが、多くが仏典やサンスクリット語などからの文言が多いといわれているので当然と言えば当然です。

日本での"数の単位"と「SI(国際単位系)接頭語」とを、直接対比出来るものではありませんが、西洋では"0"の数を増やすことでいくらでも量の大きさを増大させることが出来るのに対し、日本ではすべてに単位名称を付ける必要がありました。そんななかで 1068(もしくは1088)に相当する量に名単位名称を付けているということは、先ほど触れたように「フィジカル世界ではそれだけの量を数える対象が存在していて、人がそれらに触れてきた」ということです。

今回のようなニュースに触れると、ICT(デジタル)の進化・浸透が量の拡大を引き起こしていると単純に思ってしまいますが、元々人はその進化の過程でしっかり量の拡大を経験してきているのですから、もっと自信を持ってもいいのかもしれません。

今年の7月に経産省から『DXレポート2.2』が発行されました。

2018年9月の『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』で、「レガシーシステムから脱却し、経営を変革」を掲げて、社会に大きなインパクトを与えました。2020年12月には『DXレポート2』で、「レガシー企業文化から脱却し、本質的なDXの推進へ」として必ずしも正しいとは言えないDXの理解・浸透に対して警鐘を鳴らし、さらに2021年8月には『DXレポート2.1』で「めざすべきデジタル産業の姿・企業の姿を提示」しています。そして今年の7月の『DXレポート2.2』の発行です。今回のレポートは「デジタル産業への変革に向けた具体的な方向性やアクションを提示」として、経営者がビジョンや戦略だけでなく「行動指針」を示すことや、個社だけではなく価値観を同じくする"同志"を集めて協創することの必要性と、そのための仕掛けとして「デジタル産業宣言」を策定して活用することの重要性を提示しています。現在のDX進捗について、本レポートでは「着実に前進しているものの、企業のデジタル投資は、主に、既存ビジネスの効率化中心に振り向けられている、という状況に変わりはなく、DX推進に対して投入される経営資源が企業成長に反映されていない」としています。これは、『DXレポート2.1』で指摘された「レガシーシステムの刷新=DXである、あるいは現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要であるといった誤解が広まってしまった。」という評価が根強く多くの企業などに当てはまったままであるということです。2019年5月の『第34回 デジタル・トランスフォーメーションって何もの? ― 言葉から気づく・言葉から学ぶ ―』では、『DXやデジタライゼーション、デジタル化、IT化など乱立している言葉を感覚で理解し受け流すことも可能ですが、一旦立ち止まり、言葉の整理から実体の構造をきちんと俯瞰してこの先求められるものを考えることも、言葉の旬が短くなった時代だからこそ大切なのではないでしょうか。』と書きましたが、一旦根付いてしまった言葉の印象は、なかなか変えるのは難しい。特に組織としての取り組みでは余計に難しいと思います。使われている単語が単純であればさらに難しいです。デジタル・トランスフォーメーション・・・デジタル+トランスフォーメーション、「デジタルに"変形"("変質"、"転換")」です。この言葉の最大の難易点は、"変形"("変質"、"転換")する対象が明示されていないことです。だから色々な解釈を生み出し、またどんな解釈でも当てはまり易く、それぞれに腹落ちしてしまい易い危なっかしさが潜んでいます。きちんと主たる機能が織り込まれていないのに正しく伝わる「電卓」とは異なり、まだ新しい言葉なので多くの人の間で感覚として正しく共有することが難しいということなのでしょう。『DXレポート2.2』で提唱された「行動指針」や「デジタル産業宣言」の仕掛けなどによる、言葉の感覚の共有が大切なんだと思います。

ちなみに先ほど触れた「電卓」。この名前(略語)は不思議です。「電子卓上計算機」略して「電卓」・・・主たる機能を表す"計算機"という言葉は、略されてしまっています。「電子卓上時計」や「電子卓上加湿器」かもしれないのにきちんと計算機として伝わり共有出来ています。不思議な言葉です。

言葉の感覚がさまざまな誤解や軋轢を生む例は、カタカナ用語などの「ブーム的言葉」だけではありません。昨年の2月に大分市で、制限速度60km/hの道路を194km/hで走行してきた車が、右折しようとした車と衝突して右折車の運転手が亡くなる事故が起こりました。この事故が注目されたのが、「危険運転致死罪」が成立するかどうかでした。事故から2ヶ月後、警察は「危険運転致死罪」で検察に書類送検しましたが、今年の7月に検察は「過失運転致死罪」で起訴しました。当然話題となったのが「制限速度60km/hの道路を194km/hで走行することは、危険行為ではないのか?」ということです。危険運転致死罪の構成要件は8要件ありますが、今回の事故のような速度超過に関しては、「単なる高速度」ではなく『進行制御困難な』高速度であること(制御困難運転致死傷罪)が必要となります。別の事故の例で、一般国道で4人を146キロの乗用車で死亡させた事故では、飲酒運転・一方通行の逆走・無車検・無保険・無免許運転・無灯火・ひき逃げが重なったのですが、『逮捕後、片足でまっすぐに立てたので、飲酒運転とはいえない』『逆走は危険運転には当たらない』『無免許でも、長い間乗っていれば技術があると見なす』として危険運転致死罪は不適用となりました。さて、ここで問題となるのは「危険運転」という言葉です。先ほどDXの話で「使われている単語が単純であればさらに難しい」と書きましたが、2つの事故の例は共に一般的感覚としては多くの人が「危険運転」として共有出来るでしょう。大分の例での194km/hでの走行、誰が見ても「危険」と思うでしょう。しかし、法律用語としての「危険運転」は、『進行制御困難な』高速度という意味なので、一般感覚としての危険かどうかではなく、制御できずに走行していたかどうかが「危険か否か」の判断となります。大分の事故では、194km/hでまっすぐに走行できていたので「危険運転」とは見なされなかったということになります。混乱の元は「危険運転」というすでに感覚として一般に共有されていた言葉を、「制御困難な運転」が要件となる罪名に使ってしまったことにある気がします。通常何もなければ、法律の条文をしっかり読むことはありませんから、余計に感覚として身についている意味合いで言葉を理解してしまいます。同じようなことがもっと普段使っている言葉にも潜んでいます。みなさんに質問です。「首都高速道路」は高速道路ですか?・・・答えはYesでもありNoでもあります。「首都高速道路」は道路法で定められている一般国道、都県道及び市道です。なので、基本的には最高速度は一般道路の法定速度と同じ60km/hとなります。東名高速道路や名神高速道路のような"高速で走行できる道路"ではありません。この意味ではNoなのです。しかし、法令上の高速道路は大まかに「高速自動車国道」と「自動車専用道路」があり、「首都高速道路」は「自動車専用道路」なので、この意味ではYesとなります。「高速道路」という言葉の感覚と法令に基づく実際の道路名称に差が生じていることになります。ちなみに「首都高速道路」及び略した名称である「首都高」は、共に首都高速道路株式会社の登録商標なので固有名詞ということになります。

これからは「DXレポート2.2」でも提唱されているように、DX推進をはじめとするIT活用・デジタル活用は、「既知の解の解答」ではなく「未知の解の解決」に資することが求められ、リーダーやIT部門の取り組みだけで巧く進められるものではありません。組織のすべてのステークホルダーがビジョンを共有して一人ひとり個別の持ち味を発揮しつつ、全体最適に纏まる必要があります。言葉の持つ"効果"と"副作用"のバランスを取りながら、言葉の感覚を皆で共有出来る取り組みが求められます。

先ほど触れた大分市での事故は、本コラムを書き終えた後に動きがありました。大分地方検察庁に多くの罪名見直しの訴えがあったこともあり再度捜査を行っていましたが、12月1日に運転者が車をコントロールできない速度で運転していたことに加え、相手の車の通行を妨害する目的で著しく接近させていた(これも危険運転の構成要素のひとつ)などと判断して危険運転致死罪への訴因変更を裁判所に請求したとの報道がありましたので付載します。

技術士(電気・電子部門)

永倉正洋 技術士事務所 代表

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

Mail:masahiro.nagakura@naga-pe.com

1980年 日立製作所入社。

システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。

2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。

2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。

2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。

2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。

2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。

2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。

2020年 日立アカデミーを退社。

永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。

お問い合わせ