- ITフィールドだけではないリスクの存在 -

2022年1月28日'ひと'とITのコラム

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が2021年12月24日に閣議決定されました。デジタルによりめざす社会の姿や、その実現に向けた戦略、施策などが盛り込まれています。いよいよ現実味を帯びてきたデジタル社会です。

今回のコラムは、デジタル社会を支える根幹に焦点をあてます。この根幹を揺るがすリスクはどのようなところにあるのか、いっしょに考えてみましょう。

(コラム担当記)

2月になります。昨年のコラムで散々騒いだ確定申告の時期です。昨年、複雑な状況(給与所得+退職所得+個人事業者+金融商品損失の複合)の申告を大きな問題もなく熟したので、今年は大丈夫だと思っていたのですが、やはりこの時期になると はっきり言って憂鬱です・・・ 昨年のような「初めての経験に対する大変さ」はほとんど感じていないのですが、結局のところ「面倒」なのかもしれません。昨年は初めてなので「面倒」という気持ちは意識しませんでした。必死だったのでしょう。人間は、余裕が出来ると「面倒」という怠惰な気持ちが芽生えます。すなわち「面倒という気持ち」=「贅沢な心の余裕」ですね。 これからは「面倒」と思える幸せを噛みしめて行こうと思います。

前回のコラムは昨年12月頭に掲載しました。その書き出しは 『秋以降、思いもしなかった収束傾向のコロナ禍ですが、猛威を振るっていても落ち着いても多くの人の頭からは消えることがないということは、"ウィズ コロナ"はすでに現実に定着しているのでしょう。』でした。今日は1月23日です。次のように書かざるを得ません。「年明け以降、思いもしなかった感染拡大傾向のコロナ禍ですが、猛威を振るっていても落ち着いても多くの人の頭からは消えることがないということは、"ウィズ コロナ"はすでに現実に定着しているのでしょう。」 この先、感染者数の増減に関わらずニュース番組などマスコミでの扱いが少なくなることが "ウィズ コロナ"ではなく"ニューノーマル社会"を迎えた証憑となりそうです。いずれにせよ、このコラムでも何回か触れていますが、コロナに関するさまざまな情報やデータを、ひとり一人が"バイアス"無く見抜く大切さが今こそ求められているのではないでしょうか。

さて、クラウドコンピューティングが当然の時代を迎えています。最近では「スカイコンピューティング」、「フォグ・コンピューティング」、「エッジ・コンピューティング」などの派生形のサービスも出現しています。そもそもクラウドコンピューティングは、アメリカ国立標準技術研究所 (NIST)によって、『ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービスなどの構成可能なコンピューティングリソースの共用プールに対して、便利かつオンデマンドにアクセスでき、最小の管理労力またはサービスプロバイダ間の相互動作によって迅速に提供され利用できるという、モデルのひとつである。このクラウドモデルは可用性を促進し、5つの基本特性と、3つのサービスモデルと、4つの配置モデルによって構成される』 と定義されているように、ネットワーク越しに共用されているリソースを利活用することで、従来の自らさまざまなリソースを所有していた形態のデメリットを劇的に解決してくれました。コロナ禍でリモートワーク環境を構築する際も、クラウド環境が利用できなければ、多くの組織でもっと時間や労力をかけなければならなかったことでしょう。今後のデジタル社会の進化で、データ活用に大きな期待が寄せられていることは何回も触れてきましたが、この環境を構築する際もクラウド環境が必要不可欠と言えます。

クラウド環境を支えている主要な要素(設備)がデータセンターです。NISTの定義で言う"共用プール"が存在している所です。クラウドサービス提供事業者は、世界中に効率性と堅牢性のバランスを取りながら、データセンターを最適配置しています。データセンターで大きな課題となる要因のひとつが"熱"です。コンピュータは高性能化と同時に高集積化が進み、発する熱を如何に冷却するかが重要な取り組みとなりました。1976年にロスアラモス国立研究所にクレイ・リサーチ社が納入した、スーパーコンピュータの草分けと言われるCray-1(クレイ ワン)は、その計算能力の高さに目が行きがちですが、その開発で出願された特許は冷却技術に関するものがほとんどだったと言われています。さらに最近は膨大なデータを管理するストレージ系機器の発熱対策も重要となっています。このため、コンピュータシステムの冷却に有利な寒冷地であるアイルランドにはデータセンターが集まっています。アイルランドがAI先進国と言われるようにITに力を入れてきた背景のひとつと言えます。

しかし、ここに来て課題を抱えるようになりました。アイルランド国内の消費電力のうちデータセンターの需要が10%以上を占めるようになってしまったのです。2030年には25%を占めるとの予測も出ています。(ちなみに科学技術振興機構では、2018年のコンピュータ性能などを前提とした場合、世界全体でデータセンターの電力消費は2018年の約200テラワット時から2030年時点では約3000テラワット時と約15倍に膨らむとの試算も出しています。)アイルランドの規制当局は「十分な発電能力を確保できない可能性がある」として、昨年の11月にデータセンターへの規制を導入せざるを得ませんでした。これから新たにデータセンターを設置して電力を使うためには「電力逼迫時には要求に応じて使用量を抑制する」という条件がつきました。この条件、データセンターを設置する事業者にとっては、致命的とも言えます。デジタル社会の進展は、どんな事情があったとしてもサービスを止めることは許されません。電力が逼迫したからと言って、そう簡単に縮退運転とはいかないケースがほとんどでしょう。すると他の国に設置しているデータセンターと分担することになりますが、大規模噴火や大規模地震など地球規模で影響を与える災害も頻発していることを考えると、電力逼迫の原因がアイルランドに影響を及ぼすだけのものとは限りません。また、先述の科学技術振興機構の推定を考えると、他の国でも同様の課題に直面して規制が導入されることも充分に考えられます。さらに、SDGsの取り組みを始めとして、再生可能エネルギーの導入による脱炭素社会の実現も、人類にとって大切なテーマです。しかし、品質の良い電力の安定供給は、実は結構課題も多いのも現実です。例えば太陽光発電。発電時は直流の電気となります。これを送配電網に乗せるためには交流に変換する必要があります。ここで変換ロスや品質劣化(特に周波数)の可能性が生じます。さらによく言われていることですが、電気は使う(需要)ときに作られています(供給)。要は現在はまだ実用的に"貯める"ことが出来ません(正確に言うと、揚水発電は貯めています。揚水発電は特に昼間の電力需要が多いときには、高所にある貯水池から水を落として発電機を回して発電します。ここは通常の水力発電と同じです。水力発電ではその水を川などにそのまま流しますが、揚水発電は一旦低所にある貯水池に貯めます。夜間など電力需要が低いときに送電網で余裕の有る電気により、発電機をポンプとして使って低所の水を高所の貯水池に戻します。すなわち、電気エネルギーを貯水池の高さ(水の落差)による位置(高低差)エネルギーに変換して"貯める"ことを実現していますが、大容量にまかなうことは不可能です。)。すなわち今起きていることは、デジタル社会を支える安定した電力供給の増大の実現と、脱炭素社会の実現に向けた電力供給の変革の両立を、貯めることが難しい電気というエネルギーで実現しなければならないと言うことです。これらの取り組みを個別の議論ではなく、連動させ立体的に議論することが大切ではないでしょうか。

デジタル社会を支える根幹のリスクは、この電気だけではありません。先日米国で、新しい5Gサービス開始が引き金となって、多くの航空会社が一部のフライトを欠航しました。問題が何故起きてしまったのか。直接的な事象は、航空機の高さを測定する電波高度計で使用される電波周波数と近い周波数で、5Gが動作してしまうことにありました。電波干渉ですね。普通に考えれば、電波高度計で使用されている周波数はわかっているのですから、始めから5Gでは離れている周波数を使えば良かったように思えます。しかし、電波の利用ニーズも増大しているため、使える周波数の取り合いになっている国も多く、日本でもテレビを地上波デジタルに移行させて使える電波の周波数帯を稼ぎました。今回の米国のケースは、そもそも米連邦航空局(FAA)と通信業界団体の「CTIA」の調整がうまくいかなかったことも大きな要因として挙げられています。電気と同様に、デジタル社会での通信の役割は今までに増して重要であり、IoTの普及などでますます多様な形態が必要となるでしょう。Wi-Fiの2.4GHzでは、「IoT家電、Bluetoothなどの製品で使われているので、混雑すると不安定になる」「電子レンジと干渉する」など家庭内でも電波干渉がすでに起きています。デジタル社会ではさまざまな電波を全体最適でコントロールすることが求められます。

では、デジタル社会の根幹を守るための準備は整ってきているのでしょうか?

これからの取り組みに依るものも多いのですが、すでに始まっている割には知られていないものもあります。「宇宙天気予報」ってご存じでしたか?

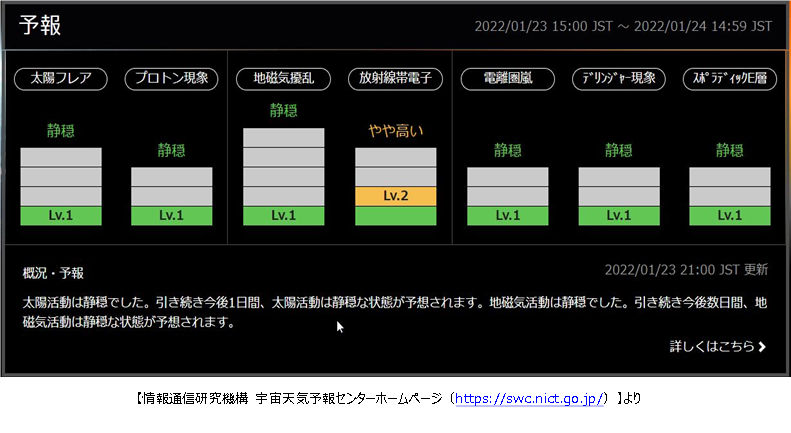

宇宙は雨や雪が降ったり、風が吹いたり、台風が来るわけでもありません。では何を予報しているのか? 次の図が宇宙天気予報センターのホームページ(https://swc.nict.go.jp/)に掲載されている「予報」です。

宇宙天気予報では、太陽表面の黒点付近で起きる「フレア」という爆発現象と、その爆発で放射されるエネルギーなど太陽の活動状況を観測・把握し、地球に与えるさまざまな影響を予測しています。太陽フレアが起きれば、X線やガンマ線、高エネルギーの陽子、プラズマなどが大量に放出されます。多くの場合地上では大気の層で守られているので、太陽フレアが起きても影響はありません。しかし、大規模な太陽フレアでは、フレアから噴出した高速プラズマ雲が地球磁気圏に衝突すると、磁気嵐が発生して地上でも深刻な被害が生じます。1989年にはカナダのケベック州で電力網が破壊され大停電が起きました。

デジタル社会の根幹を揺るがすリスクはここにもあります。太陽フレアは、電力だけでなく先ほどの5Gを始めとする電波(通信)、さらには高エネルギー陽子、プラズマはコンピュータを始めとするデジタル機器そのものに影響を与えかねません。しかし、宇宙天気予報の存在で影響を皆無には出来ないにせよ、不意打ちという最悪の事態は免れることが出来そうです。

デジタル社会の実現というと、ITやデジタルと言った構成要素だけに目が向きがちですが、デジタル社会を支え、持続性をもたらす要素の取り組みにも視野を広げ、関心を持つことが大切なんだと思います。

さて・・・ 確定申告の準備のための心の準備を始めます・・・

技術士(電気・電子部門)

永倉正洋 技術士事務所 代表

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

1980年 日立製作所入社。

システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。

2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。

2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。

2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。

2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。

2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。

2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。

2020年 日立アカデミーを退社。

永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。

お問い合わせ