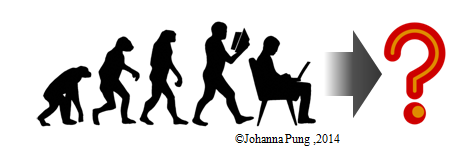

-確実かつ足早に進んでいる"変化"を"進化"としなければならない-

2015年4月2日'ひと'とITのコラム

先日聞いた話ですが、人間はコンピュータを使うようになってから、以前よりも手の爪の伸びるスピートが速くなっているそうです。特にキーボードを打つ時によく使う人差し指、中指、薬指は、親指や小指と比べて速く伸びるそうです。私たちが意識しないところでヒトは常に進化しているのかもしれません。

唐突ですが、広辞苑によると『【進化(evolution)】...(1)進歩し発展すること。⇔退化。 (2)〔生〕生物が世代を経るにつれて次第に変化し、元の種との差異を増大して多様な種を生じてゆくこと。その過程では体制は概して複雑化し、適応が高度化し、また種類が増す。』とあります。ITという技術の効果は、社会の進化を促進させるという意味合いから(1)の観点から論じられることがほとんどですが、今回のコラムでは(2)の観点で考えてみたいと思います。キリンという動物がさまざまな環境要因の中で生き抜くために首が長くなった、と同じ観点です。

この観点で書きたくなったのは、床屋で聞いた話といくつかの調査結果です。

私の行きつけの床屋は夫婦でやっていて、高校生の息子さんがいます。先日聞いた息子さんと母親との会話...

どうも、**君はリアルでは一度も会ったことがない大阪辺りからネットしている女性と恋仲となった、ということのようです。それを息子さんが違和感なく話をしているのです。ITの浸透が人間関係の考え方、恋愛感情の考え方双方を大きく変えた、というよりは多様化させてしまった。社会通念の激変です。

社会通念の変化は、さまざまな調査結果からもうかがえます。私が気になったのは次の三つです。

①から感じることは、スマートフォン(ソーシャルメディア)がリアルな友達とのコミュニケーションを高める手段だけでなく、バーチャルなコミュニケーション環境基盤を形成している、ということです。これは人類が今までに経験してこなかった環境です。対面でのコミュニケーションだからこそ得られる多様な情報なしに人間関係を築き継続させる。ホモサピエンスとしての種の継続の根底に影響を及ぼす気がします。

②から感じることは当然ながら使用時間の長さ。平均ですら7時間/日、サラリーマンの1日の勤労時間に匹敵します。15時間/日に至っては、起きている時間すべてがスマートフォンに依存しているということです。これを逆に見れば、リアルな環境での接点がほとんどない、ということになります。そもそも生物体は外部との接点の変化で成長もすれば退化もするという繰り返しで進化してきています。特に自然現象/環境との接点で得たことがDNAに刷り込まれて進化してきていることを考えると、バーチャル環境はどのようにDNAを変化させていくのでしょうか。

③から感じることは人間の成長過程の変化です。先に述べたようにそもそも人間は自然環境の中で自らが現象を捉え、それに反応して学び、その学びを知恵として蓄積していきます。その源泉が情報の収集・分析・活用という一連の能力でしょう。この能力、幼少期に自らの成長と連動しながら徐々に高めていくからこそ無理なく身につく気がします。時は今、あまりに手軽に情報が手に入ります。しかし、分析力が伴いません。分析には経験から得られる要素が重要だからです。ITではありませんが昔聞いた話、19時のニュースで殺人事件のニュースを子供と観ていたら、「この犯人、21時前に捕まるね」と子供が真面目に言ったそうです。手軽に情報を入手できるという利便性は、人間の脳の成長のバランスを崩し今までに経験していない思考回路を形成してしまうのではないか、と心配になります。

他の調査項目で気になったのは、②で『ベビーカーに古いスマホをつけ子守りをする「スマホ子守り」』の存在、これもホモサピエンスの成長にどのような影響を与えるのでしょうか。さらに①で『ネット依存傾向が高い一部(10%超)は、学校で履修する科目(英語・数学・国語)について「得意」と回答しており、全体平均以上の割合』という結果。さまざまな調査でネット依存が高い人ほど成績が下がる、というものが多いのですが、依存が低い人よりも多くの人が「得意」と回答している、ちょっと意外ですがなぜかうれしくもなります。

本コラムでは何回かITの利便性が人の成長に大きな影響を与える可能性に触れてきました。今回取り上げた調査はすべて高校生以下を対象としたものです。ホモサピエンスとしての成長に重要な年齢層の結果です。③の調査目的は今後の小中学校でのITリテラシー教育の模索にあります。社会のIT基盤化はすでに浸透しており消えるものではありません。聞くところによると高校入学前にすでにネット上で新入生向けのコミュニティが存在し、入学式の時には「初めまして」ではなく"旧知の仲"として会うそうです。バーチャルとかリアルとかを超えた人間関係の形成がすでに当たり前となっています。先に述べた床屋の息子さんの会話であったように、ネット上のコミュニケーションフィールドで意気投合した異性をリアルフィールドでは会ったことがないにもかかわらず「恋人」と紹介する。このままでは一度も会っていないカップルが婚姻届を出すような"新しい婚姻関係"も出現しそうです。

災害対策訓練のように年1回で構わないので、「人間の本質を思い出す日」としてスマホなどITを使わない日(使えない日)を制定するなど、ホモサピエンスの種の進化という大き過ぎるぐらいの視点からも「ITとどう付き合っていくべきなのか」という方策を考えなければならないのではないでしょうか? 人類が生み出した自然現象ではないITという技術をホモサピエンス進化のための基盤とするために。

技術士(電気・電子部門)

株式会社 日立アカデミー

主幹コーディネータ

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

日立製作所でシステムエンジニアリングの経験を経て、2009年に日立インフォメーションアカデミー(現:日立アカデミー)に移る。企画本部長兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。2011年以降、主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施を担当している。

お問い合わせ