-ITが社会で普及し溶け込んでいるということ-

2014年2月21日'ひと'とITのコラム

新年の幕開けとともに始まった'ひと'とITのコラム。第2回目は、すでに私たちの生活に深く溶け込んでいるITに対して、IT人財はどのように向き合えばよいのかに焦点をあて、目まぐるしく進歩するIT社会に挑み続けるIT人財が持つべき視点について掘り下げます。

前回、『IT人財は多変数連立方程式を解かなければならなくなった』と書きました。この変数は社会やビジネス、ITなどの変化や進展です。では関数は一体何か・・・「社会やビジネスにITが溶け込んでいる」ということでしょう。今回はこの話をします。

「情報化社会」と言われて久しいですが、広辞苑ではどう説明されているのでしょうか。『【情報化社会】情報が物質やエネルギーと同等以上の資源とみなされ、その価値を中心にして機能・発展する社会。』とあります。これは単に色々なものや場面で"情報"が利活用されている、という現象だけを理解すれば良いのでしょうか?特に、IT人財は自らの価値を最適に生み出すためにどのように理解するべきなのでしょうか?

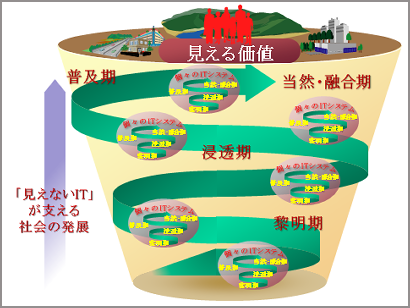

人間はある意味貪欲な動物です。価値が手の届かない間はその価値が憧れであり期待です。そこにビジネスの市場が生まれます。さまざまな資源をさまざまな工夫で価値とし、それを身近なものとする・・・提供側の努力を経て価値が容易に手に入り、普及して当たり前の価値になってくると新たな欲求が生まれてきます。この価値が普及していく過程は、黎明期(「見える価値」+「見えるIT」)→浸透期(「見える価値」+「見えないIT」)→普及期(「当たり前の価値」+「見えないIT」)→当然・融合期(「見えない価値」+「見えないIT」)→"新たな"黎明期(「"新たな"見える価値」+「"新たな"見えるIT」)→・・・というスパイラルとなります。このスパイラルが個々人の豊かさの実現であり、社会の発展の原点です。ITという技術を人類が手にして現在に至る大きなスパイラルが創り出した社会状況とITとの関係を踏まえて、個々のシステムやサービスなどのスパイラルをどう創っていくのか。IT人財はこの二重のスパイラル前提で関数を組み立てなければなりません。特にITは社会での普及状況に対して遅れていても進みすぎても黎明期で留まってしまう可能性が高く、常にマクロな視点とミクロな視点でバランスを考えなければなりません。情報化社会ではITがこのスパイラルを支える重要な資源のひとつであり、この資源をいかに工夫して新たな価値としていくのかがIT人財に問われていると言うことです。この「工夫」のためにはどのような視点を持つべきなのでしょうか?

このスパイラルから三つのことが見えてきます。

一つ目は価値を支える技術は、見えなくならなければ浸透、普及のステージに進化/深化しにくいということです。特にITは使いこなす世代とそうではない世代が混在しています。ITが見えている間は、得られる価値よりも変化や新しいものを使う不安などから入り口で敬遠されてしまいます。これは技術者にとっては、自分たちが苦労して成し得た"姿"を直接見せてはならないということであり、中途半端な達成感しか得られないかもしれません。しかし、これは「見えるIT」の視点で考えるからであり、大切なのは「見える価値」。しかもIT技術者だけが見えれば良いのではなく使う人が見えること。ITが広く深く浸透したからこそIT人財に求められる視点です。

二つ目は、価値を創り出す仕掛け(技術とその活用)が、所定の品質で安定に稼働し続けなければならないということです。特に価値が見えなくなるほど浸透・普及した状態は、いわば電気・ガス・水道のユーティリティサービスと同じように「見えないIT」だからこそIT及びITシステムの重要性が高まっているわけです。すでにITは社会や生活、ビジネスを支えるインフラとして"止まらない"ことが当たり前の"機能"であり、IT黎明期のように無事故であることだけではIT人財は褒められないということです。

三つ目は、「見えないIT」が浸透・普及するとリアルな生活やビジネスと融合すると言うことです。融合するとどうなるのか?

ITがリアルな生活・ビジネスとひとつになっているということですから、ITは完全に黒衣でありITによる価値とかリアル領域の価値だとかの隔てがなくなるということです。

IT人財はITシステムなどの"道具"そのものの価値だけではなく、ユーザにとっての価値を考えることが大切となっています。さらに、ユーザが"道具"を使って創り出す価値の視点も持たなければならなくなってきています。ユーザと同じ界面でITのプロフェッショナルとしてユーザとは異なる視点で協働して結果を共有する・・・このために複雑さが未来永劫増していく多変数連立方程式に挑み続けることが、これからのIT人財の役割なのでしょう。数学の世界で数学者は、美しい数式を追い続けているそうです。IT人財もリアルな社会やビジネスとITの境界領域で、いかに美しく多変数連立方程式を組み立てて解いていくのか・・・変数の数や方程式の複雑さが増すなかで、技術だけでなく感性や美的感覚など人間力が問われ続けます。

技術士(電気・電子部門)

株式会社 日立アカデミー

主幹コーディネータ

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

日立製作所でシステムエンジニアリングの経験を経て、2009年に日立インフォメーションアカデミー(現:日立アカデミー)に移る。企画本部長兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。2011年以降、主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施を担当している。

お問い合わせ