-業務プロセスはITと業務の境界-

2014年4月18日'ひと'とITのコラム

多くの業務プロセスがIT化された現代、IT部門の役割はどのように変わってきたのでしょうか。また、IT化は、それを使用するユーザにどのような変化をもたらしたのでしょうか。知識社会と言われるいまのビジネス構造と、その中に組み込まれた'ひと'が得たものとは・・・。

ビジネスとITは融合したと言われて久しいですが、この"融合"とはどういうことで何を起こしているのでしょうか?

典型的な定型業務である「出張申請~出張精算」の処理は、業務プロセスにITが浸透し始めた頃、ほとんどの企業でかなり早い時期にITに置き換わったのではないでしょうか(当時はOA(Office Automation)と言われていましたが、なんとこのOAという言葉、一昨年の新入社員から知らない人が増えてきています。死語化の時間がなんと速いこと・・・)。台帳と伝票を媒体とし、庶務担当者とのやりとり中心で出張のたびに庶務担当者への"お土産"が非常に大切であったBeforeに対し、パソコンで処理するAfter、その変化に対する率直な気持ちは「面倒くさい!」(名誉のために言い訳すると、当時私はIT部門の所属ではありませんでした・・・)。この変化に対し、多くの人は不満を口にしました。不満の対象は不慣れからの操作性の不満、人の不介在による柔軟性の欠如などBefore/Afterでの差、すなわちIT導入による変化に対する不満です。出張に関する手続きやプロセスに対する不満ではありませんでした。

時は今、出張に関するプロセスはIT化が当たり前。

人の介在による出張処理は想像すら出来ない!

ITが止まったら出張停止!

ユーザからは出張に関する手続きがITを通してでしか見えない!

規則もIT前提で書かれている!・・・

パソコンで手続きしているときに不満が出るとしたら、出張手続きのプロセス自体に対する不満ということです。

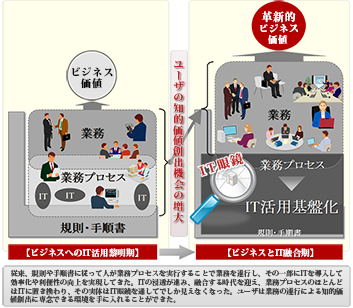

IT導入当初、まだ業務プロセスにITが活用され始めた時期は、業務プロセスは管掌部門が定める規則や手順書に則った人の行動を通して実体を見ることができ、ITは人の行動の一部を支援する役割を担っていました。しかし、ITの浸透が進み多くの業務プロセスがITに置き換わると、業務のインプット/アウトプットは業務プロセスと突き合わせることが出来ますが、プロセスの実体を人の行動で見ることは難しくなりました。 "IT眼鏡"を通すことが必要です。

さらに、出張に関する手続きは基本的に「お金の管理」と「勤労の管理」が複合しているものです。従ってプログラムは部門にまたがった双方の管理が作り込まれています。管理のための"業務"は、明快に担務部署がその責任と権限のもとに為されます。しかし、業務プロセスは一つの部署が勝手に変更することは出来ない・・・ 変更の"きっかけ"は当然管理部門の責務となりますが、業務プロセスやそれに関連する情報を日々きちんと把握出来るのは"IT眼鏡"を持つIT部門しかいない状況になってしまっている・・・。

ITの浸透以前は、業務を遂行するということは、人が規則や手順書に則って適切に業務プロセスが実行されているかという観点と、その実行でいかに高い価値を創出するかという観点の双方をマネジメントすることが必要でした。IT浸透度合いが高まり融合状態に至る現在、前者の観点は基本的にITに置き換わりました。知識社会の到来と相まって、ユーザ部門の注視対象は業務そのものでいかに知的価値を創出するかの観点に集中することが出来るようになってきています。 ビジネスへのITの浸透→ビジネスとITの融合の進展は、結果的にビジネス(業務)プロセスとビジネス(業務)のあり方を変えました。エンドユーザは、ITを使うこと=ビジネス(業務)プロセス遂行という大きな"武器"を活用し、「脳のコンピュータ」を最大限稼働させて「知恵」や「知識」というアウトプットを最適に創出させられる環境を手に入れることが出来ました。

ビジネス(業務)を遂行するための手順・規則であったビジネス(業務)プロセス。エンドユーザが「脳のコンピュータ」を使って知的価値創造に専念できるための環境を、IT活用でどう構築すれば良いかを定義する役割に変わりました。この環境は、エンドユーザが各領域のプロフェッショナルとして深耕し創出する個々の価値を横串を通すようにつなぎ、シナジーを発揮させる新しいビジネス構造の要素です。IT人財は、このビジネス構造の一翼を担いエンドユーザと目的を共有しながら、ITに関する知識・技術・スキルをどのように活用してどのような価値を創出するべきなのかという課題を、時代の進展とともに自らの「脳のコンピュータ」を駆使して解決し続けなければなりません。いつの間にかビジネス構造に組み込まれてしまったのですから・・・。

技術士(電気・電子部門)

株式会社 日立アカデミー

主幹コーディネータ

一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事

日立製作所でシステムエンジニアリングの経験を経て、2009年に日立インフォメーションアカデミー(現:日立アカデミー)に移る。企画本部長兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。2011年以降、主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施を担当している。

お問い合わせ